什么是配资公司它的电影感就已经死了

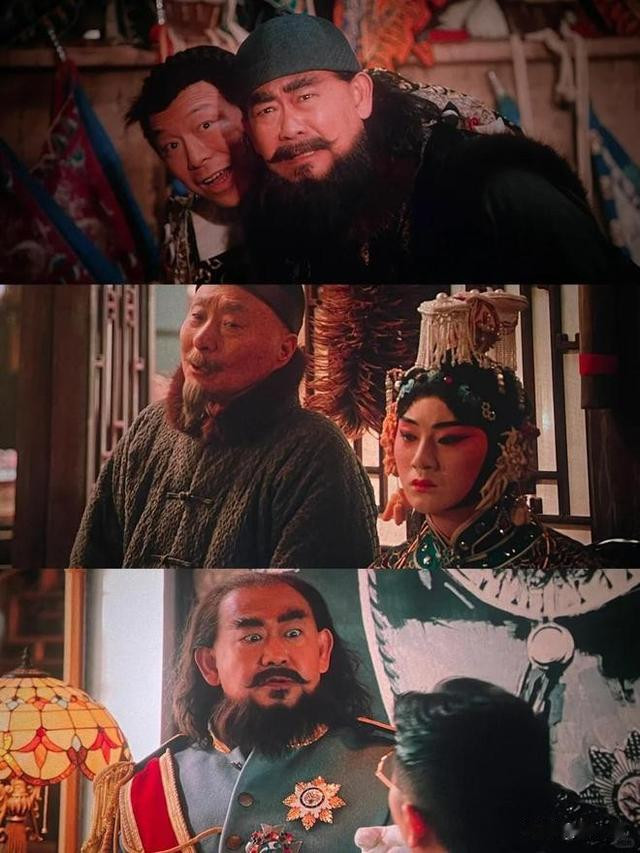

[浮云]谁能想到铺天盖地的宣发加上媒体大肆报道,《戏台》最后却以如此惨淡的方式收场,明明是陈佩斯老爷子的“得意之作”,却被人冠上“烂片”的称号。

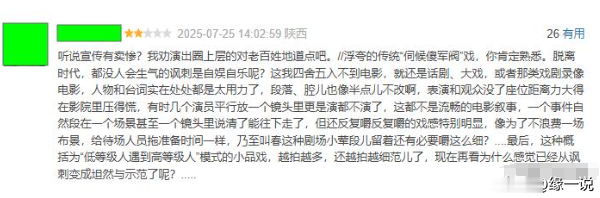

宣传的越是吵闹,给观众们的期待越高,在上映之后就越容易出问题,这是当代电影的通病了,只能说《戏台》的亏吃的还是少了。

为什么《戏台》会“暴毙”?之后还会不会有类似的影片出现?

万众期待成为最大的毒

陈佩斯老师的《戏台》,被多少人视作暑期档的王炸,结果上映即暴毙,这部万众瞩目的头号种子选手,到底是怎么猝死的?首先咱就要说一件事了,那就是“期待越高失望越大”,光是《戏台》的宣传就让不少人早早抱有期待。

再凭借陈佩斯这块跨越几代人的金字招牌,还有各大媒体的争相报道,《戏台》的热度可不是一般的高,而且延后的开播也让《戏台》吊足了观众的胃口,无数双眼睛饱含期待,准备迎接一场喜剧盛宴。

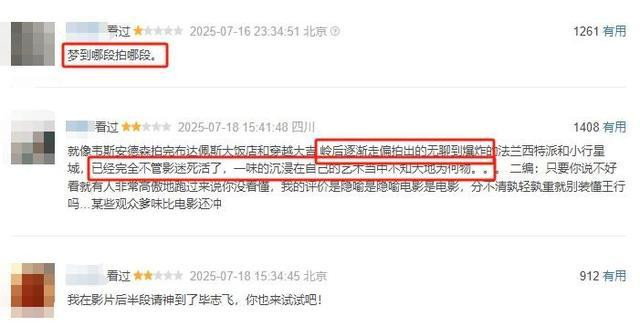

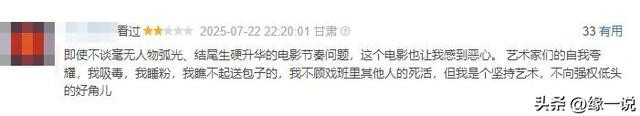

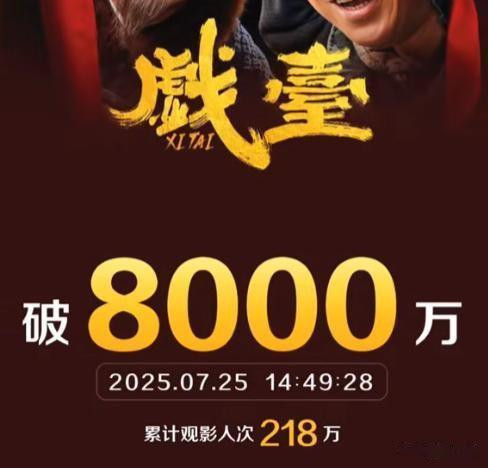

然而这部剧实际上映后的口碑可完全没有想象中的那般“井喷”,反而是铺天盖地的口诛笔伐,《戏台》迅速陷入了“口碑坍塌”状态,票房极度微弱,开局三天仅两千万,即便后期挣扎着爬到八千万,也只能算是勉强续命。

对比同样属于这个假期的《长安的荔枝》,人家已经是有五亿票房的熬人数据,《戏台》的商业价值完全输了,而且输的可怜。

这是完全的坠机,而造成这种情况的最大原因就是“作品让观众产生了排异反应”,如果说陈佩斯精心拍摄的《戏台》是一部烂作,那绝对是不客观的,那为什么还是造成如此“不堪”的局面呢,原因只有一个。

陈佩斯不会赚钱

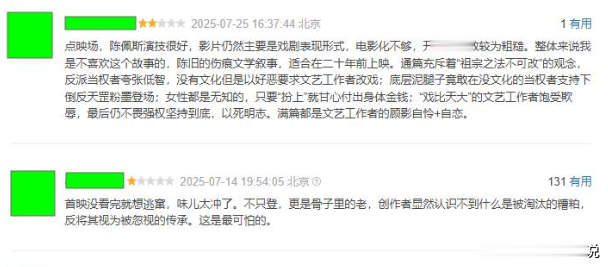

其实《戏台》“塌房”的主要原因就是陈佩斯不会赚钱,这部《戏台》完全脱离了当代电影的主流审美,毫不夸张的说他是一次彻头彻尾失败的“移植”,《戏台》的主要内容就是想把话剧的一些东西塞到电影里面去。

但从结果来看,这种方式并没有起到“1+1》2”的效果,反而是出现了很严重的排斥反应,而且从观众的角度来看,这部电影是松垮、僵硬的,叙事节奏拖沓,主线情节含混不清,完全丧失了电影该有的紧凑感。

它更像一个“话剧影像版”,而不是一部真正的电影,创作者似乎忘了,话剧舞台的魅力在于短时间内的语言交锋和极致的表演张力,而电影银幕的生命力,在于流动的视听语言和让人沉浸的叙事。

当《戏台》选择用大段大段的舞台式对白来作为主体的时候,它的电影感就已经死了,这是任何东西都救不了的,这还只是这部剧“爆雷”的一方面,真正成为“槽点”的其实是电影的各个角色,他们的行为逻辑还有人物转变实在太突兀了。

就拿男主角来讲,前一秒他还是个因女人和毒瘾就能耽误别人性命的“社会残渣”,后一秒没有任何合乎情理的铺垫,突然就升华成了为民族大义献身的英雄,这种突然的转变就是让人觉得莫名其妙。

你说煽情?这种剧情完全就是强行煽情,情从何来?只能让人觉得不适,除了男主角有“大问题”之外,“六姨太”这个角色也是人们非常看不懂的,她存在的唯一目的似乎就是为了制造低俗的荤段子和不雅的笑话。

她像一个只负责传递“痒”和“贱”两种信号的工具人,对故事的走向几乎没什么贡献,这种意义不明的角色看的人直皱眉,同样也是对女性的一种冒犯。

喜剧缺了内核,那还怎么喜

负责逗乐的“喜剧细胞”也出现了大问题,影片放弃了高级的结构性幽默,转而依赖“小娘们”、“你像个棒槌”这类充满油腻感和冒犯性的台词来强行撑着,这种幽默看的人太尴尬,也太缺乏艺术性。

低级的刺激非但没能引起发笑,反而让观众对导演和编剧的能力产生了质疑,以上就是这部剧被人点出来的病灶,确实是与主流审美完全不符,从剧情节奏到表演方式再到内容设计都差了不少功夫。

不过缺点有,优点自然也有,演员们的表演其实还都挺“在线的”,尤其是71岁高龄的陈佩斯老师,他的那份敬业令人动容,黄渤、尹正等人的表演也同样出色,能看出来确实是想靠演技“破局”。

只可惜不论演员们再怎么努力,它的内核不行,搭再多的好料子也是白搭,不如说演员越是卖力,就越能看出这部电影其他地方的缺点,而且《戏台》的猝死并非孤例,放眼同档期,姜文的《你行!你上!》也出现了类似的问题。

这说明电影圈里类似的问题已经是常态了,人们不再相信“名导演”配“名演员”就一定能出好电影的公式了,人们更在乎的是电影本身的“含金量”,一旦达不到观众们的预期,那结局就只有“死亡”。

短视频铺天盖地的宣传在此刻也变成了彻彻底底的笑话,那时的宣传做的有多大,现在的窘境就有多可笑,你以为创作者的名气可以替代品质,你以为资历可以替代真诚,但是观众会用最直接的方式告诉你,什么叫上映即“暴毙”。

正规炒股配资知识网提示:文章来自网络,不代表本站观点。